Título original:

Lumière! L’aventure commence (¡Lumière! Comienza la aventura)

Dirección:

Thierry Frémaux

Producción:

Bertrand Tavernier, Thierry Frémaux

Intervienen:

Benoît Duval, Leopoldo Fregoli, Loie Fuller, Madeleine Koehler, Marcel Koehler, Andrée Lumière, Auguste Lumière, Louis Lumière, Marguerite Lumière

Produce:

Centre National de la Cinématographie (CNC)

Distribuidora:

Collection Institut Lumière / France TV distribution

País de producción:

Francia

Año: 2016

Formato original:

35mm, 1, 33:1

Idiomas:

Mudo con comentarios en francés de Thierry Frémaux.

Subtítulos:

Español

Música:

Camille Saint-Saëns

Duración:

91 min.

En 1895, los hermanos Lumière inventaron el cinematógrafo y dirigieron unas de las primeras películas de la historia del cine. El documental, dirigido por Thierry Frémaux (director del Festival de Cannes desde 2001 y del director del Instituto Lumière de Lyon), ofrece una selección de 108 películas restauradas que nos muestran un viaje a los orígenes del cine. Son una mirada única sobre Francia, el séptimo arte y el mundo que inaugura el siglo XX.*1

'Lumière!: comienza la aventura': elogio del cinematógrafo

por

Quim Casas *2

Homenaje, restauración y análisis, el trabajo de Thierry Frémaux es un filme lúdico y por supuesto histórico, pero al mismo tiempo muy didáctico

Lejos del 'biopic' y del documental. Cerca del filme de montaje. Homenaje, restauración y análisis, todo a la vez. '¡Lumière! Comienza la aventura' es una propuesta bastante particular, un filme lúdico y por supuesto histórico, pero al mismo tiempo muy didáctico.

Thierry Frémaux, conocido sobre todo por dirigir el festival de Cannes, también participa de la restauración y exhibición del cine clásico (mudo y sonoro) desde el Instituto Lumière de Lyón y el festival que se realiza por estas fechas en la misma ciudad (este año, por ejemplo, con retrospectiva dedicada a Henri-Georges Clouzot). De allí, de los archivos de Lyón, surge esta película que presenta 108 de los 1.422 cortos de 50 segundos de duración que realizaron los hermanos Louis y Auguste Lumière y sus operadores.

De Lyón a Kioto, de París a Barcelona, de Marsella a Berlín, de Biarritz a La Martinica, de Ginebra a Chicago, de Dublín a Jerusalén. El cine primitivo como conocimiento del mundo. Frémaux comenta las 108 películas y analiza los logros y estilo de los Lumière a la vez que explica las técnicas de rodaje con unas cámaras que, no se olvide, carecían de visor: pura intuición, el arte instantáneo.

(...)

Le cinématographe 1895-1905

Lumière! Le cinématographe 1895-1905

Le film: Lumière!

Compuesto por 114 films restaurados (115, si se incluye la repetición à l’envers de Démolition d’un mur), realizados por Louis Lumière y sus operadores (Alexandre Promio, Gabriel Veyre, Francesco Felicetti, Marius Sestier, FrançoisConstant Girel, Félix Mesguich, Charles Moisson y algunos desconocidos), agrupados en once capítulos:

Cap. 1 - «Au commencement» (11 films)

Cap. 2 - «Lyon, ville des Lumière» (7 films)

Cap. 3 - «Enfances» (9 films)

Cap. 4 - «La France qui travaille» (9 films)

Cap. 5 - «La France qui s’amuse» (11 films)

Cap. 6 - «Paris 1900» (7 films)

Cap. 7 - «Le monde tout proche» (25 films)

Cap. 8 - «De la comédie!» (13 films)

Cap. 9 - «Un siècle nouveau» (7 films)

Cap. 10 -«Déjà le cinéma» (10 films)

Cap. 11 - «A bientôt Lumière» (6 films)

Formado por los siguientes apartados: presentación de Thierry Frémaux y Bertrand Tavernier; estudio «Lumière!», de Thierry Frémaux; listado «Lumière! La liste des films»; ficha «Le film»; notas «Notes sur le programme Lumière!», de Thierry Frémaux; y texto «L’Institute Lumière».

Quien visitara la Exposición «Lumière! Le cinéma inventé» que, con motivo del 120 aniversario de la

aparición del Cinématographe, pudo contemplarse en el Salon d’Honneur del Gran Palais de París, entre los meses de marzo y junio de 2015, y se interesara, tras culminar su recorrido, por un souvenir videográfico de las películas de la casa y por un catálogo de la muestra –complementos que el visitante daba por seguros– se encontraría –para su desilusión– con que ni una cosa ni la otra estaban aún disponibles. En el mismo folleto de mano se anunciaba la salida autour de l’Exposition de un DVD / Blu-Ray con «les films Lumière» en mayo-junio, y en septiembre «una obra de referencia sobre Lumière» (continúo citando el folleto): «un emocionante viaje a través del tiempo y del globo terráqueo, en el corazón de este séptimo arte, publicado por Actes Sud». Para adquirir ambos productos se recomendaba reservarlos online en la web del Instituto. E, incluso, en la misma recepción de la Exposición, podías cumplimentar una ficha con tus datos para ser informado puntualmente de sendas publicaciones. El DVD / Blu-Ray salió a la venta, por fin, en septiembre.

Respecto a la «obra de referencia», en el momento de realizar esta reseña, leo que su publicación está prevista para principios de 2017, aunque ya se ha dado a conocer el plan de obra y contenidos: un volumen de 500 páginas, ilustrado con 200 fotografías y nutrido con contribuciones de –entre otros– Frémaux y Tavernier, Laurent Mannoni, Serge Toubiana, Béatrice de Pastre, Max Lefrancq-Lumière, Pierre Sorgue, Jean-Marc Lamotte, Bertrand Lavedrine, Jean-Paul Gandolfo, Vincent Pomarède, Jacques Rittaud-Hutinet, Vincent Pinel, Philippe Jacquier, Marion Jacquier, Bernadette Angleraud, Nathalie Boulouch, Pierre-William Glenn o Dominique Païni. Recuérdese, por cierto, que Actes Sud ya contaba en su haber, como es sabido, con dos valiosas obras sobre el asunto: Au Pays des Lumière de Chardère y Gabriel Veyre de Jacquier y Pranal, publicadas en 1995 y 1996 respectivamente, al hilo del centenario.

Pero el DVD est arrivé! Y es para celebrarlo. Desde cualquier punto de vista (fílmico, estético, patrimonial, histórico, moral, didáctico). Pero la reflexión que supone conlleva un recorrido aún mayor. «Reflexión», en un doble sentido: en cuanto vuelta sobre algo y en cuanto reflejo. La operación no consiste meramente en la edición de un lote de películas Lumière (pues, si bien en muy distintas condiciones técnicas y con distintos propósitos editoriales, algunos otros lotes se habían divulgado, como luego recordaré), sino –me atrevo a decir– de una suerte de reinvención, de una segunda première séance. De una segunda vuelta de (una segunda) manivela. La tecnología digital del siglo XXI ha permitido –como en los campos paralelos de la pintura y de la fotografía– restaurar y fijar la epifanía original: aquella «espléndida transparencia», «muy cerca de la perfección», que Louis Lumière admiraba en las películas que les preparaba Victor Planchon, «a este respecto, muy superior respecto a las películas que hemos tenido a nuestra disposición hasta hoy»; la legendaria emulsión de Planchon, todavía hoy no del todo desentrañada (Auguste et Louis Lumière, Correspondances 1890-1953 [París, Cahiers du Cinéma, 1994], p. 79). Al inventario Lumière se ha ido adhiriendo inevitablemente un velo tanto material como inmaterial que oscurecía la formidable experiencia de luz en que consistió su revelación; el fenómeno glorioso de transparencia que hizo del Cinématographe la fantasmagoría más fascinante y perfeccionada hasta la fecha. En 2015, un torrente de 4.000 pixeles, versión digital del puntillismo pictórico, ha venido a suplir la poderosa linterna Molteni que alumbró las primeras proyecciones de 1895.

Cohabitan y reaccionan en esta reformulación de los registros primitivos lo viejo y lo nuevo. Tanto es así que, por ejemplo, en el tiempo transcurrido, la propia imitatio, la propia forma de representación que descubrió el Cinématographe, se ha convertido en código, en truc. Cierta idea del «efecto cinématographe», aquel parpadeo, aquel temblor, aquella fantomatización, se ha convertido ahora en una simple app a descargar en tu Android desde un AppSore o desde Google Play. No se trata ya, como hicieron el grupo de cineastas que concursaron en Lumière et Compagnie (Sarah Moon, 1995), de manejar el artefacto original y mirar físicamente a través de él, sino, como se anuncia en el booklet del DVD, «convierte tus películas a la manera del Cinématographe Lumière». Y debajo, la fotografía del novísimo artefacto: un autómata formado por un móvil con una pequeña manivela. Esta es la nueva petite bôite. El kinetoscopio de última generación.

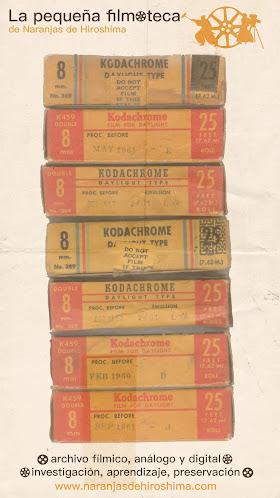

Todo este proyecto de digitalización Lumière supone –frente a la vieja estampación de la imagen cinematográfica– una progenie de los archivos originales: nuevos negativos, nuevas copias en 35 milímetros, copias en DCP y copias en DVD / Blu-Ray.

Un Cinématographe proteico, global, multiuso, todoterreno. Frémaux explica en el booklet el proceso del tratamiento que ha conducido hasta Lumière!: en 2009, el Instituto, junto al Centro National du Cinéma (CNC) y la Cinemateca de Bolonia llevaron a cabo una primera restauración digital en 2k, y posteriormente, entre 2013 y 2014, se planeó –con vistas a la efeméride de los 120 años– digitalizar –esa era la cifra de salida– 150 films en 4k. Finalmente, en otoño de 2014, Eclair Group de París acometió la restauración de 114 films, con el respaldo del Instituto, del CNC y de Bolonia (especialmente, de su laboratorio de la Imagine Ritrovata, claro está).

Frémaux introduce un interesantísimo concepto que intenta definir un pensamiento sobre el tratamiento digital de los materiales de origen. Lo denomina «sincérité technique» y alude al paradójico equilibrio entre la conciencia (sincera) de los límites que aquellos materiales presentan y las –por el contrario– ilimitadas posibilidades que proveen los medios técnicos actuales para dotarlos de una segunda vida. Debemos, no cabe duda, saludar, por su fijeza, limpieza y esplendor, ¡incluso por su demora mítica! Lumière! Le Cinématographe 1895-1905 como un texto capital, canónico, que habría de ir completándose con nuevas entregas.

Lo que no quiere decir que los films Lumière hayan sido invisibles hasta 2015. Sin embargo, nunca con las óptimas características de edición de este álbum Lumière! Las películas han venido formando parte de trabajos mayores, insertadas con un orden adaptado a un relato o a un discurso-marco y sin mediar restauración. Así, Lumière, la naissance du cinéma presentaba una dramatización de la primera sesión; o la clase televisiva Aller au cinéma: Louis Lumière incluía treinta films (algunos de ellos no recogidos en Lumière!, pero ya se aclara que porque todavía no han sido restaurados); o el estupendo documental Les années Lumière. 1895-1900, dirigido en 1970 por Jean Chapot y con un texto de Claude Roy, engastaba decenas de fragmentos de las películas que los operadores Lumière habían filmado en todo el mundo para ofrecer desde el discurso una visión –nada complaciente– del fin de siglo. Las piezas de Paviot y de Rohmer han sido recuperadas para los extras de Lumiere! No así la de Chapot, que –en cambio– sí formaba pack junto con la de Paviot en el doble VHS que Editions Montparnasse sacó en 1994, ante el advenimiento del centenario. En torno a este, existe un trabajo anterior, de Tavernier y Frémaux, que se nos aparece ahora como un ascendente directo de Lumière!, como patrón de su programa y de su edición temática. Se trata de The Lumière Brothers’ First Films. 1895-1897, que Kino Video (en colaboración con la Association Frères Lumière y el Instituto) lanzó en VHS y Laser Disc en 1996. La edición –de 61 minutos de duración– contenía 85 películas que habían sido (sinceramente) restauradas a partir de negativos originales por los Archives du Film du CNC, dentro del «Nitrate plan» puesto en marcha por el Ministerio Francés de la Culture et de la Francophonie. Cabe pensar que estas restauraciones fueran también las que se habían visto en la serie de micropiezas que France 2, en acuerdo con la Association Frères Lumière, emitió en televisión diariamente a lo largo de 1995. En febrero de 1999, Kino sacó la edición en DVD de The Lumière Brothers’ First Films. 1895-1897, sirviéndose del mismo transfer que había originado el VHS y el Laser Disc. Se incorporó al DVD, eso sí, la posibilidad de elegir entre comentarios en francés de Frémaux o en inglés de Tavernier, un Tavernier convertido en un auténtico «explicador» (eufórico, informado, divertido, fan, lírico en ocasiones). En Lumière! están la mayoría de los títulos seleccionados en la antología para Kino, si no todos, más otros nuevos –de los restaurados en 2014/15– hasta sumar los 114; y se amplía la agrupación temática en varios epígrafes, de los cuales, por ejemplo, «Enfances», «La France qui travaille», «La France qui s’amuse» o «Le monde tout proche» ya figuraban con idéntico título en Kyno; otros, como «Lyon, ville des Lumière», sustituye a «Lyon, ville natale de Cinématographe», o «De la comédie!» a «Gags et comédies», y los capítulos consecutivos «Un siècle nouveau», «Déjà le cinema» y «A bientôt Lumière» reagruparían los apartados de Kino «La trace Lumière» e (igualmente) «A bientôt Lumière». La contemplación –de continuo o por partes– de Lumière! produce emoción y asombro.

Las imágenes se presentan con las calidades de un grabado vivo. La «grisura» que denunciaba Gorki se aprecia hoy, en cambio, tras la paleta digital, como un bajo relieve plateado. Hay dos formas de ver Lumière!; podríamos decir una escolar y otra poética: deteniéndose film a film (pues su composición, información y descendencia nos guían hasta el cine actual de una manera alucinante) y dejando que discurra el repertorio completo. Recomiendo, al menos en una ocasión, el visionado continuado: es el que resulta poético. La narración de Frémaux –más formal que el Tavernier bonimenteur de Kino– trenzada con las piezas de Camille Saint-Saëns elegidas –por idoneidad melódica y cronológica– para acompañamiento de los films, otorgan a la sucesión de imágenes una condición de suite musical, de concierto. De forma que cada epígrafe constituye un «movimiento» de distinto tono y ritmo; y linealmente se describe una secuencia que –como exponente de las propiedades cinéticas y gráficas del invento– se inicia con tres versiones de una misma acción y se cierra con una frase que se escribe a la inversa, como vista sobre un espejo.

Bernardo Sánchez *3

.jpg)