Dirección:

Carola Fuentes, Rafael Valdeavellano

Guión:

Carola FuentesMontaje:

Rafael Valdeavellano

Fotografía:

Pablo Valdés, Sebastián Caro

Música:

Gabriel E. Pulido

Sonido:

Francisco Escobar

Producción Ejecutiva:

Carola Fuentes, Rafael Valdeavellano

Producción General:

Herta Mladinic

Productora:

La Ventana Cine

País de producción:

Chile

Año:

2015

Duración:

96 min.

En plena Guerra Fría la Universidad de Chicago becó a un grupo de

estudiantes chilenos para ir a estudiar economía bajo las enseñanzas de

Milton Friedman. 20 años después, en plena dictadura, cambiaron el

destino de Chile y lo convirtieron en el bastión del neoliberalismo en

el mundo. Ésta es la historia de los Chicago Boys contada por ellos

mismos: ¿qué estuvieron dispuestos a hacer con tal de lograr sus

objetivos? ¿Cómo nació el modelo que hoy está en jaque? ¿Cómo explican

los resultados en el largo plazo?

Chicago boys

Entre caricatura del horror y conocimiento del presente *1

Chicago Boys es un documental del 2015 que

explora las idiosincrasias de algunos de los más destacados economistas

educados bajo los postulados e ideologías de Milton Friedman y Arnold

Harberger, en la Universidad de Chicago en Estados Unidos durante la

década de 1950. Explora también, los quince años que algunos de estos

economistas tuvieron para implementar el sistema económico neoliberal en

Chile durante la dictadura. Dirigido por Carola Fuentes, reconocida

periodista televisiva chilena, y Rafael Valdeavellano, productor

televisivo de larga trayectoria. Juntos desarrollan la investigación y

el guión. Valdeavellano además es productor y montajista.

Por sus carreras y expertis, este es un documental de un marcado

corte periodístico-televisivo, lo que se deja ver en elementos tanto de

contenido como de forma. Explico a lo que me refiero.

En relación a sus características formales, éstas adhieren a un

modelo televisivo en el cual los recursos audiovisuales son vehículos

para la transmisión de información, despojándolos del rol expresivo

propio del cine de autor y por ende separándolo de la tendencia autoral

que se suele observar en el documental chileno. Aun así, la apropiada

investigación acierta al utilizar excelentes imágenes de archivos

personales de los chicos de Chicago durante su estadía en EEUU.

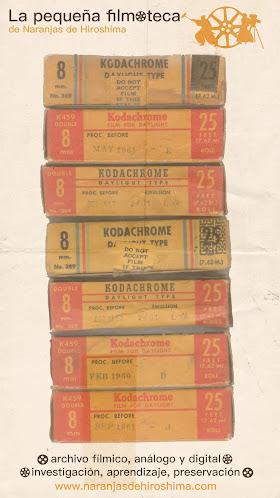

Las imágenes – registros de 8 milímetros y fotografías- de los paseos y

fiestas en la estadía en Chicago son quizás las imágenes más

reveladoras de personalidades. Sumadas a estas imágenes están las

totalmente impresionantes reuniones de los Chicago boys (a veces con el

ex general Merino) una vez retornada la democracia, en donde evaluaban,

con éxito y orgullo, su desempeño y afirman que si no fuera por la

dictadura no podrían haber implementado el ladrillo. Pero me pregunto,

¿es necesario mostrar previo a cada una de estas intervenciones la

ventana iluminada desde afuera? ¿es necesario mostrar imágenes de

archivo que apelan a la estructura de una iglesia dentro de la

Universidad de Chicago mientras se describe la “creencia casi religiosa

en el mercado”? ¿Qué es lo que los directores piensan sobre el público

que apelan a lo obvio de esta manera?

Paralelo a esto, podemos ver un estilo televisivo en cómo se

presentan los entrevistados. Efectivamente este documental visibiliza

personalidades que ya han menguado sus apariciones en la vida pública

del país desde su pasado como ministros durante la dictadura. Les da la

oportunidad además, de expresar sus opiniones del pasado y del presente,

aunque pocos se abren o revelan reflexiones de envergadura. No

alcanzamos a entender qué es lo que motiva y motivaba a estos personajes

sino sólo escuchamos clichés como que “la política envenena” y que

ellos no eran militantes de ningún partido. No aprendemos de sus

biografías, de sus orígenes. No logramos entrar a detalles, develar

esencias de las personalidades, entender por qué creen en un libre

mercado tan extremo que Alessandri los tildó de locos cuando presentaron

la primera versión del ladrillo. No tenemos contexto. Si bien se logra

describir un par de veces qué es lo que algunos encontraban malo en

Chile, como la escasez de confort, pollo, cigarros, ropa linda o la

ciudad chata de rucas, se permite a través del montaje caer en la

caricatura grotesca del entrevistado, particularmente uno que repite en

varios momentos “país de mierda”. Al no haber un trabajo de contexto ni

revelarse el lado humano, los juicios que hay sobre los idearios del

sistema económico contemporáneo chileno se mantienen, no se desafían ni

prueban. Las caricaturas de los economistas más extremos, finalmente

salen victoriosas.

Asociado a esto está la utilización de los drones. Las primeras veces

nos ayudan a contextualizar, nos impresionan. Muestra el Chile

neoliberal de rascacielos de vidrio y sus reflejos. Da magnitud a las

marchas. Engrandece al cristo sobre casa central de la Universidad

Católica y luego, se toman la película por asalto. Finalmente, desde la

altura muestra un Chile económicamente exitoso, de rascacielos y

parques. No muestra el Santiago de las consecuencias de la economía

aplicada, como poblaciones o congestiones llenas de consumismo en los

malls. De hecho, las poblaciones y las ollas comunes aparecen sólo en

imagen de archivo al explicar que las consecuencias de implementar un

régimen económico tan duro se los lleva la colectividad, pero

desaparecen en el presente. Lo visual es el vehículo para comunicar, no

un aliado en lo expresivo.

De este modo, la cinematografía, el montaje y cómo se trabajan las

entrevistas nos dan y nos quitan al mismo tiempo. Nos presentan una

realidad guardada por el manto tradicional en donde no ponemos en duda

las herencias de la dictadura, visibiliza ideas y personajes. Pero no lo

lleva más allá. Hay cierto simplismo y poca profundidad en algunos

pasajes, sobre todo hacia el final, en donde se llega a conclusiones de

lugar común. Como cuando le preguntan a los ministros de Pinochet si

sabían sobre las violaciones a los derechos humanos cuando la película

lleva ya una hora, y todos responden que no sabían. O al explicar por

qué deseaban cambiar la economía de Chile, incluso antes de la llegada

del socialismo de Allende, o quién pensaba que iba a aplicar la última

versión del ladrillo y ellos responden que era un mero ejercicio

académico y que no sabían nada del golpe. Al mismo tiempo se dejan sin

mayor exploración momentos de gran fuerza histórica y potencialmente

documental. Por ejemplo, en esas fiestas de los chilenos estudiando en

Chicago vemos que se creó una verdadera conexión; una camaradería o como

ellos la describen constantemente, una mafia. ¿Cómo eran? ¿cómo se

organizaban? ¿quiénes iban? Nos dicen que aunque pensaban distinto, no

hablaban de política. Pero, ¿qué pasó cuando lo hablaban entre copas,

cuando estudiaban, cuando se organizaban? Asociado a esto, ¿cuál era el

pensamiento económico de la eventual esposa de Arnold Harberger? Ella

fue una evidente aglutinadora de los chicos de Chicago y en su vida

pareciera haber otro documental completo. O incluso, cuál fue el rol de

la Cofradía Náutica del Pacífico Austral que se nombra al pasar. Fuera

de parecer que el encargo del nuevo plan económico provino de ahí,

¿hablaban de política, economía y el Golpe?

Finalmente, de capítulo en capítulo dentro del documental, las reflexiones en voz en off

también son un poco reminiscentes de reportajes televisivos

periodísticos, en donde a ratos pareciera que me dicen que pensar y cómo

interpretar lo que estoy viendo. Como guía de esta historia que hasta

ahora había tenido poca visibilidad pero un alto impacto, la voz en off

nos lleva a lugares que a ratos se sienten forzados. No es una voz que

nos ayuda a entender las personalidades y mundos de los chicos de

Chicago. Ésta no explica el modelo, no describe alternativas, no habla

de economía pero tampoco de las biografías.

Pese a estos comentarios, que son más bien opiniones personales sobre

potencialidades desperdiciadas en el trayecto que vivió la obra desde

la investigación hasta la pantalla de cine -en vez de a la de televisión

(no olvidemos que la película ganó el premio a “mejor dirección” en SANFIC)-

esta cinta nos presenta dos momentos de crisis en Chile. La de la

escritura e implementación del ladrillo y sus altibajos (¡que ganas de

haber visto más sobre la crisis del 82 y cómo reaccionaron los Chicago

boys! o incluso sumar algunos números para generar ese contexto, ahora

claro, quizás acá también se asumió que el público no podría seguir los

números y la actual crisis de confianza en la política y en la economía.

En relación a este último punto, el documental mide la crisis actual,

así como también lo hacen otros documentales contemporáneos como El vals de los inútiles (Edison Cájas, 2013), Crónica de un comité (José Luis Sepúlveda y Carolna Adriazola, 2014) y Propaganda (Christopher Murray, 2014). De

hecho, es la crisis contemporánea la que inspira la investigación y

creación del documental. En esta visibilización de crisis a dos tiempos

es donde radica el gran acierto de este documental. Abre a fuerza la

necesidad de debate, de no olvidar, y comprender.

Este debate se dejó caer con fuerza en el acontecer nacional, con

múltiples reportajes e incuso los talleres de verano ‘anti-Chicago’ de

la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. Así se prueba que da

lo mismo el abuso de la ventana iluminada, o lo obvio de las voz en off

sobre las imágenes de archivo que ilustran, o el dron filmando el éxito

en vez del fracaso del sistema. Incluso da lo mismo que se mantengan

las caricaturas de los personajes en su aparente desconocimiento de lo

que creaban y a qué costo se tuvo el poder para implementar su sistema, o

aún más entender lo que realmente implica el nivel de neoliberalismo

local. Es más, quizás por estas estrategias que el documental logró

generar este debate tan necesario.

.jpg)