"Historia del cinema independent 1960-70"

(Historia del cine independiente catalán 1960-70)

Equipo de la serie

Dirección y realización: Manuel Barrios

Guión: Eva Martínez, Manuel Barrios

Documentación: Montse Bailac

Asesor cinematogáfico: Joaquim Romaguera

Producción: Josep Maria San-Agustín

Jefe de producción: Carles Blanco

Dirección ejecutiva: Jordi Ferrerons

La Serie

En pleno franquismo algunos se atrevían a agarrar una cámara y asumir todos los riesgos de actuar al margen de permisos, autorizaciones y censuras para filmar libremente la sociedad que tenía a su alrededor con la única guía de su sensibilidad.

A partir de los años 50 y hasta la segunda mitad de los 70, ya con la llegada de la democracia, un grupo de personas, en solitario u organizadas en colectivos, intentaban acercarse a la realidad no oficial des de puntos de vista muy distintos.

La serie documental ''

Crónica d'una mirada'' es un homenaje implícito a todos esos cineastas independientes y amateurs. Pero, sobretodo, lo que la serie pretende a lo largo de cada uno de los seis capítulos temáticos de 45 minutos cada uno, es sacar a a luz una serie de documentos que pasaron de la clandestinidad al olvido y que, recosidos en una narración elaborada a partir del testimonio de los autores, ofrecen una perspectiva insólita de aquellos años en blanco y negro.

La recuperación de todo este material ha sido posible gracias a la investigación previa de Llorenç Soler y Joaquim Romaguera, que pusieron al equipo de documentales de la televisión catalana sobre la pista del material y los autores. A partir de aquí empezó una tarea muy intensa de localización de las películas y de los cineastas que las rodaron. Ellos son quienes hacen ''hablar'' a todas estas obras mientras nos cuentan por qué las rodaban, con qué dificultades se encontraban y qué querían expresar. En algunos casos, los autores se reencontraron con sus películas tras muchos años de haberles perdido la pista, ante las cámaras de ''Crònica d'una mirada'', al mismo tiempo, películas y autores, nos descubren desde una perspectiva distinta, los años 60 y 70 en Cataluña y en España.

Los episodios

Los seis capítulos de ''Crònica d'una mirada'' siguen un hilo al mismo tiempo temático, cronológico y filmográfico.

Capítulo 1. ''Bones maneres'' (Buenas maneras)

Capítulo 1. ''Bones maneres'' (Buenas maneras)

Al margen de la actividad estrictamente profesional, tener una cámara de cine a finales de los años 50 aún era una especie de distintivo de clase: excursiones, viajes, la familia... Al resto de personas a quienes podía apasionar el cine se conformaban con ir o incluso crear un cin-club. Lo que resultaba más interesante es cuando el amateur de turno pretendía ligar la historia con una cierta intencionalidad o cuando el cine-clun se utilizaba para algo más que para hablar de películas. De principios de los años 60 hemos conseguido encontrar algunos títulos que se atreven a ir más allá de lo que estaba permitido, intentando indagar, no sin cierta ambigüedad, la moralidad cotidiana de aquella época.

Ver en ok.ru

https://ok.ru/video/2996737280671

Es el caso de

''El alegre Paralelo'' [1964, de Enric Ripoll-Freixes y de Josep Maria Ramon, de

''Un Viernes Santo'' [1960] de Joan Gabriel Tharrats, de

“Vacaciones cristianas, vacaciones paganas” [1961], de Carles Barba, o de

“Lejos de los árboles” (1964), de Jacint Esteva.

Capítulo 2. ''Via 8: L'emigració'' (La emigración)

Capítulo 2. ''Via 8: L'emigració'' (La emigración)

A estas alturas, una cámara de cine ya no era un objeto inocente. A través del visor se veían cosas que no siempre eran agradables. Por ejemplo, ese río de gente que vomitaban los trenes en la via 8 de la estación de França de Barcelona, gente que pretendía dejar atrás la miseria de l campo y terminaba en una ''chabola''. Cosas del ''desarrollismo'', el precio del progreso dentro del franquismo. Aquí ya no se trataba de invitar al espectador a la reflexión ni de sorprenderle con una imagen curiosa, sino de movilizar a la gente y provocar al poder, mostrándoles todo aquello que se quería ocultar bajo la sombra de una verdad dictada por decreto.

Ver en ok.ru

Ver en VK.

Así lo muestran las películas

''Será tu tierra'' (1966) y

''Largo viaje hacia la ira'' (1969), de Llorenç Soler,

''No se admite personal'', d'Antoni Lucchetti(1968), y

''El campo para el hombre'' (1974) Y

''O Todos o ninguno'' (1976) de Helena Lumbreras y Mariano Lisa.

Capítulo 3. ''Xarxes clandestines'' (Redes clandestinas)

La cámara de cine se ha convertido en un instrumento político. Conviene que las películas no tengan títulos de crédito. Por si acaso, es mejor entrevistar a la gente a contraluz o incluso encuadrarlos del cuello hacia abajo. Ya en la década de los 70, la propia policia, ordenaba revelar películas requisadas para identificar posibles sospechosos. Se crea toda una red de distribución clandestina , en la que las películas se sirven bajo nombres falsos, se guardan en pisos francos, se catalogan en listas camufladas entre textos de poesía medieval y se libran a los interesados bajo un estricto secreto y anonimato. Son los llamados ''Volti''.

Era a través de los ''Volti'' que se distribuían las filmaciones de huelgas, manifestaciones, actos reivindicativos diversos... muchas veces, mate4rial sin montar, pero a menudo películas bien estructuradas, como el

Míting de París'' (1971), el documental sobre un acto político multitudinario de Dolores Ibárruri y Santiago Carrillo en la localidad francesa de Montreuil, al lado de París, que fue filmado, introducido en España, distribuido y exhibido de forma clandestina por un numeroso grupo de personas del entorno de los ''Volti''. Nos hablan algunas de las más destacadasm, como Pere Ignasi Fages, Roc Villas (ahora director de la Filmoteca de Catalunya) y Manuel Esteban.

Capítulo 4. ''Companys de lluita'' (compañeros de lucha)

A partir de los condicionantes de compromiso político, clandestinos y represión que se describían en el capítulo anterior, esten capítulo se centra, sobretodo, en la película ''

El sopar'' (La cena), rodada en 1974, el mismo día de la ejecución de Salvador Puig Antich, y en su autor, Pere Portabella.

Portabella era el puente entre el PSUC y la estructura del ''Volti'', era quien comunicaba cuando habría una manifestación y por donde pasaría. Paralelamente, y al margen de otras obras más de experimentación vanguardista, es autor de películas de fuerte compromiso político. Es el caso de

''El sopar'' (La cena), un encuentreo de ex-presos políticos en una casa de campo de la comarca catalana de El Penedès, donde explican y reflexionan sobre su experiencia y el régimen que los encarceló. El equipo del programa se trasladó junto a Portabella a la misma casa de campo donde se rodó ''El sopar''.

En el presente capítulo también intervienen Manuel Esteban, actualmente presidente del Col.legi de Directors de Cinema de Catalunya, que en 1972 rodó ''La censura del franquismo'', y Pere Joan Ventura, ganador del Premio Goya 2003 a la mejor película documental por ''El efecto Iguazú''.

Capítulo 5. ''Aires nous'' (Aires nuevos)

Capítulo 5. ''Aires nous'' (Aires nuevos)

A partir de hechos como los del Mayo del 68 y, posteriromente el atentado contra Carrero Blanco, las condiciones políticas, sociales e incluso psicológicas cambian sensiblemente, cosa que se reflejó de forma inmediata en el cine independiente que se realizaba en España: se produjo un cambio de lenguaje, unas pautas estilísticas y técnicas distintas, y unos aires incipientes de una relativa ñibertad, al menos formal. Es el momento para cineastas como Antoni Padrós, un autor de una estética underground de una creatividad inclasificable por su originalidad, con obras como ''

Dafnis i Cloe'' (1969), ''Look out'' (1973) O ''Shirley Temple Story'' (1976), o el portugués establecido en Barcelona José María Nunes, autor de ''

Sexperiencias'' (1969).

La producción, la distribución y la exhibición de este material va a cargo de Josep Miquel Martí Rom y Joan Martí Valls, a través de la ''Central del Curt'' (La central del corto) y la ''Cooperativa de Cinema Alternatiu'' (Cooperativa de cine alternativo. Colaboraron dos autores amateurs atípicos como Joan Baca y Toni Garriga, de los cuales vemos fragmentos de ''Cop baix'' (Golpe bajo) (1968), ''Hàbitat'' (1971) Y ''Blanc i negre'' (1974).

Capítulo 6. ''Al final del túnel'' (Al final del tunel)

Capítulo 6. ''Al final del túnel'' (Al final del tunel)

También de la mano de Josep Miquel Martí Rom y de Joan Martí Valls, impulsores de la ''Central del Curt'' y de su rama de producción, la Cooperativa de Cinema Alternatiu, repasaremos el período final del franquismo, con todas las incertezas,m los miedos y las esperanzas de la sociedad que también tenian su reflejo en el cine independiente. Se vivía un momento en el que algunos jóvenes estudiantes de periodismo como Bartomeu Vilà y Joan Simó se aventuraron a realizar ''Entre la esperanza y el fraude'' (q974, la primera película que explicaba la Segunda República y la guerra civil desde una perspectiva muy alejada de la oficial y dirigida a los jóvens que sólo habían conocido la dictadura.

Luego (1975-1976) llegaría ''Alborada'' de Joan Mallarach y Lluís Garay, que revisaba la guerra civil des del punto de vista de los perdedores.

''Testamento'' (1977), de Joan Martí Valls, es una perspectiva irreverente que reproduce el estado de ánimo de la gente en los últimos días de Franco.

Y, finalmente, con ''

Votad, votad, malditos'' (1977), Llorenç Soler sale a la calle a preguntar, el día antes de las primeras elecciones democráticas, el 15 de junio del 77, qué pensaba votar la gente.

¿De donde viene esta serie?

¿De donde viene esta serie?

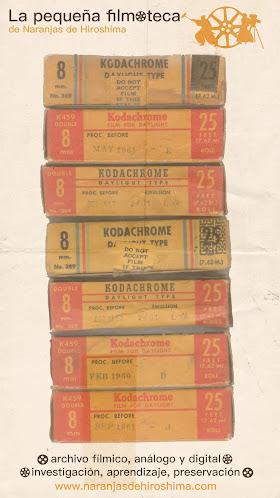

De todos los films utilizados para la realización de esta serie, gran parte se encuentran localizados en el Archivo de la Filmoteca. Por lo tanto, podemos explicaros la problemática de conservación de estas películas y las tareas que llevamos a cabo desde el Archivo para poder garantizar su supervivencia para generaciones futuras.

Muchas películas son copias únicas, es decir, no hay ninguna otra copia en ningún sitio. En estos casos, las películas no son consultables en su soporte original y cualquier acceso a estos documentales, tiene que ser, forzosamente, a través de copias videográficas que permitan la consulta de su contenido.

Fuentes de Información: Crónica d'una mirada (

web oficial de la serie, con info y DVD a la venta),

Rebeldemule (info y descargas),

Patio de Butacas (info y descargas).

.jpg)