Estaño, tragedia y gloria

Título original: Estaño, tragedia y gloria

Dirección: Waldo Cerruto

Ayudante de dirección: Enrique Albarracin, Pastor Fuentes, Rolando Alvarez Torrico.

Dirección: Waldo Cerruto

Fotografía: Juan Carlos Legazpi, Nicolás Smolij

Montaje: Emilio Murua

Sonido: Fernando Murua

Relator: Benjamin Cormejo

Colaboración artística de: Celso Peñaranda, Tito Landa.

Música: Guillermo Butikofer

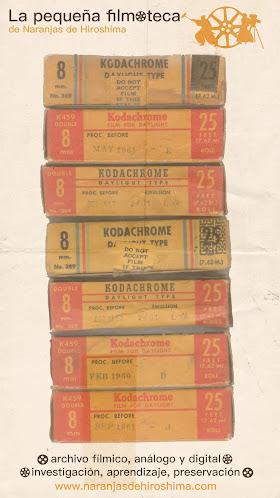

Formato original: 16mm B/N.

Formato copia: VHS Tranfer

Productora: Instituto Cinematográfico Boliviano, I.C.B.

País de producción: Bolivia

Año: 1953

Duración: 15 min.

Intertítulo con el que comienza el documental:

"Esta película tiene el propósito de mostrar a los amantes de la libertad la tragedia que tuvo que pasar el pueblo boliviano par alcanzar la inmensa felicidad de lograr con la nacionalización de las minas su independencia económica. Es por eso que a los hombres libres del mundo, nos dirigimos como liberados con este mensaje impregnado de angustia, lleno de dolor y en radical contraste, colmado de las mas grande de las emociones: la de ser definitivamente libres después de haber soportado por mas de cincuenta años esta especie de destierro en el mismo seno de nuestra patria".

EL lNSTlTUTO CINEMATOGRAFICO BOLIVIANO I.C.B.

*1 Extracto del libro: Historia del cine boliviano - Alfonso Gumucio Dagron (Film. UNAM, 1983)

La Revolución del 52

El cambio fundamental que sufriría la historia del país a partir del 9 de Abril de 1952 afectó también al cine. aunque la transformación de este último no se dio de forma inmediata. La insurrección popular del 9 de Abril acabó definitivamente con los regímenes oligárquicos que se habían mantenido en el poder mediante golpes militares y masacres. Dias más tarde, una masa de obreros y campesinos desbordaba la “ceja” de El Alto de La Paz otorgando un recibimiento impresionante a Victor Paz Estenssoro que llegaba de su exilio de Argentina. Aunque no había luchado como Lechín o como Siles Zuazu, Estenssoro era, para muchos, el símbolo de la Revolución.

En el avión en que llegó el l5 de abril, llegaron también dos jóvenes camarógrafos argentinos. Waldo Cerruto, cuñado del Jefe del MNR los había contratado en Buenos Aires para que filmarán las primeras imágenes del acontecimiento histórico que estaba ocurriendo. Los dos camarógrafos, Juan Carlos Levaggi y Nicolás Smolij llegaron para filmar con sus propias cámaras el hecho histórico más grande que les había tocado vivir. Cuando lo entrevisté en 1975 Smelij recordaba con claridad esos momentos vividos 23 años antes: "Salimos de Buenos Aires en un Curtis 46 piloteado por Walter Lem, que era un gran hombre. Nuestra primera impresión al llegara El Alto fue muy fuerte, y no la olvidaré nunca. Una gran masa de mineros esperaba con sus dinamitas y sus fusiles. Era indescriptible. Comenzamos a bajar a la ciudad, pero los autos avanzaban a penas, tal era la multitud congregada a lo largo del camino. Nunca he visto una manifestación tan grande como esa. Nosotros estábamos de pie sobre los autos sostenidos por forzudos guardaespaldas mientras nosotros filmábamos.

Estábamos agotados por el cambio de altura y por el viaje, pero no podíamos dejar de filmar ese espectáculo increíble. Había mil cosas que filmar, era una fiesta con multitudes, danzas, etc. Nuestras camaritas Bell and Howell se portaron muy bien.”

Levaggi y Smolij no pararon de filmar manifestaciones, desfiles, discursos. La Revolución estaba en plena efervescencia y era algo inédito para estos dos cineastas de veinte años de edad. Aclimatados en pleno trabajo, siguieron filmando en los días siguientes los destrozos, los lugares bombardeados, los movimientos de tropas, y reconstruyendo algunas escenas de lo que fue la insurrección. Todo ello dio como resultado Bolivia se libera, película de diez minutos cuyo título no puede ser más adecuado. El “se” que une a “Bolivia” y a “libera” da la imagen de un pueblo que se libera a si mismo, mientras el presente del verbo indica que la película es el testimonio de un proceso, y no un documental sobre algo ya concluido, . Según Waldo Cerruto el film trataba de “reconstruir escenas de la revolución, y momentos que la precedieron, las masacres mineras por parte del ejercito ligado a la oligarquía, etc”.

Víctor Paz Estenssoro en 1954 en Por las Rutas del Progreso, una de las pocas producciones del ICB en color.

A raíz de este documental nació en julio de 1952, es decir apenas tres meses después de la Revolución, el Departamento Cinematográfico del recientemente creado Ministerio de Prensa y Propaganda. Pero este Ministerio fue pronto cancelado, porque se creó en su lugar la Subsecretaría de Prensa e Informaciones. El Departamento Cinematográfico se redujo a un puñado de personas y a una pequeña oficina. No podía funcionar en esas condiciones. Cerruto quería que “su obra” continuara, e insistió hasta que Paz Estenssoro (casado con la hermana de Cerruto), le hizo caso. Por Decreto Supremo del 20 de marzo de 1953 se creo entonces el Instituto Cinematográfico Boliviano. El texto del decreto determina en, su primer articulo que el lCB tendrá a su cargo “la filmación de películas de carácter informativo, cultural, educativo y otras de índole que el Instituto considere necesario realizar para su proyección dentro y fuera del territorio de la República”. En el Artículo 2o. decreta que la entidad “funcionará con carácter semi-autonomo y estará regida por un Consejo Consultivo compuesto por un representante de la Presidencia de la República que a su vez tendrá funciones de Gerente General, un representante del Ministerio de Educación y otro de la Contraloría de la República”.

(...)

Los noticiarios del ICB

La orientación de

los noticiarios del ICB se mantuvo a partir del número 16 según el

mismo esquema de los primeros. Se trataba evidentemente de un

poderoso medio de propaganda. para mostrar las obras y el espíritu

revolucionario del gobierno nacionalista. Cada edición incluía

notas sobre los acontecimientos oficiales, las actuacianos del

presidente y de los ministros; notas sobre la “nueva apertura” de

Bolivia hacie el exterior, visitas de personalidades extranjeras o

convenios internacionales; notas sobre los departamentos de Bolivia,

notas culturales y deportivas. Los comentarios hacían hincapié en

que ese clima de evolución, de “agilización” era producto de la

Revolución del 9 de Abril Aún exacerbando el aspecto

propagandístico, aún llevando al extremo el culto a la personalidad

de los principales dirigentes del nuevo proceso, no cabe ninguna duda

de que tanto que documentos históricos, los noticiarios eran de

inapreciable valor, por solo el hecho de registrar y conservar

imágenes privilegiadas de momentos tan importantes como los que

vivía el país entonces.

El Mutún, una de las muchas producciones sobre minería del ICB;

esta vez dirigida por Jenaro Sanjinés (hermano de Jorge).

Cortometrajes

Paralelamente a la producción del noticiario y aprovechando los desplazamientos de los camarógrafos y los frecuentes viajes a Buenos Aires, el ICB produjo una serie de cortometrajes que vale la pena mencionar aquí. Amanecer indio fue uno de los primeros, cuya responsabilidad estuvo a cargo de Juan Carlos Levaggi y Nicolás Smolji en la fotografía, y Enrique Albarracín y Pastor Fuentes en la realización, aunque solo figuran como ayudantes de dirección”, mientras que Waldo Cerruto figura como director. En una conversación que tuve con Nicolás Smolij en Lima, hacia 1975, éste afirmó que Cerrato no asistía nunca a las filmaciones, ni tampoco viajaba a Argentina para realizar la compaginación de las películas, de manera que no se le puede atribuir a él la responsabilidad artística de films en los que figuraba su nombre solamente por ser gerente de la entidad que los producía. Amanecer indio mostraba una gran concentración campesina en La Paz, en homenaje al “Día del Indio” (2 de agosto), establecido por el Gobierno del MNR. Cerca de 20.000 campesinos llegaron de todas las provincias del Departamento de La Paz y del Interior del país. El comentario de la película hacía énfasis de lirismo sobre las imágenes de la cordillera, de altiplano y de los campesinos reunidos frente al Palacio de Gobierno, escuchando el discurso de Paz Estenssoro. “Retumba en la ciudad el clamor del pueblo que ha dejado de ser esclavo. La emoción de su libertad se expresa en la elocuencia de sus manos, en el saludo de los campesinos al Jefe del Estado, regios rostros maquillados por la brisa chapaca, cambas, quechuas y aymaras desfilan portando la tricolor que recién para ellos es simbolo de la redención”, decía en una parte del comentario.

Las mismas personas se hicieron cargo, poco más tarde, de la realización de Potosí colonial, documental sobre la Villa Imperial, que de imperial ya no tiene mucho porque sus valiosos monumentos han ido perdiendo brillo debido a la indiferencia de los sucesivos gobiernos.

(...)

Estaño, tragedia y gloria

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos auspició el documental Petróleo, descripción de los trabajos de perforación y extracción de la empresa estatal. La película obtuvo el Primer Premio en el Primer Festival Cinematográfica Nacional convocado por la Alcaldía Municipal. De toda esta serie de cortometrajes, Estaño, tragedia y gloria, fue el segundo que produjo el ICB. Por primera vez se llevaba a cabo un acercamiento a la realidad cotidiana del trabajador minero, la cámara descendía a la mina, filmaba en los lugares de trabajo. Por otra parte, la película tuvo la particularidad de ser la primera en reconstruir, aunque de una manera muy improvisada, escenas de las masacre, por parte del ejército. Era ya intento de interpretación de la historia a través de los “actores históricos”. La filmación del corto en Catavi no fue fácil, y esto viene caso mencionado porque en un momento dado Juan Carlos Levaggi estuvo a punto de resbalar en interior de la mina en un peligroso buzón del que no hubiera salido. Este incidente acabó con la paciencia del camarógrafo argentino, quien abandonó definitivamente Bolivia.

(...)

El fin del ICB *2

El ICB desaparece cuando en 1968 se crea la Televisión Boliviana. Los materiales originales del ICB se perdieron para siempre en los Laboratorios Alex de Buenos Aires, donde eran procesados. Las copias pasaron a manos de la Televisión Boliviana, donde se manipularon inescrupulosamente para utilizarlas como imágenes de referencia de los noticieros de la televisión. Además, fueron archivadas en lastimosas condiciones, expuestas a la acción de al lluvia y el sol durante años. En 1985, lo que quedaba llegó a la Cinemateca Boliviana donde hoy se conserva, siendo uno de los fondos documentales más numerosos.

Fuentes de información: *1 Historia del cine boliviano - Alfonso Gumucio Dagron (Filmoteca, UNAM, 1983 - 327 páginas) , *2 Kinetoscopiomonstruo, Cine Boliviano en Wikipedia

.jpg)